德國電力市場2.0對中國的啟示

來源:能源雜志 | 0評論 | 6038查看 | 2016-10-21 10:54:13

在高比例接納可再生能源(yuan)的(de)核心任(ren)務下,2.0市(shi)場的(de)創(chuang)新更(geng)(geng)多體(ti)現在三(san)大(da)構(gou)成(cheng)模塊(kuai)中,分(fen)別是更(geng)(geng)強(qiang)的(de)市(shi)場機制建設、更(geng)(geng)靈活高效的(de)電(dian)力供(gong)給體(ti)系和更(geng)(geng)高的(de)電(dian)力保障能力。

▼德國能源轉型成效卓著

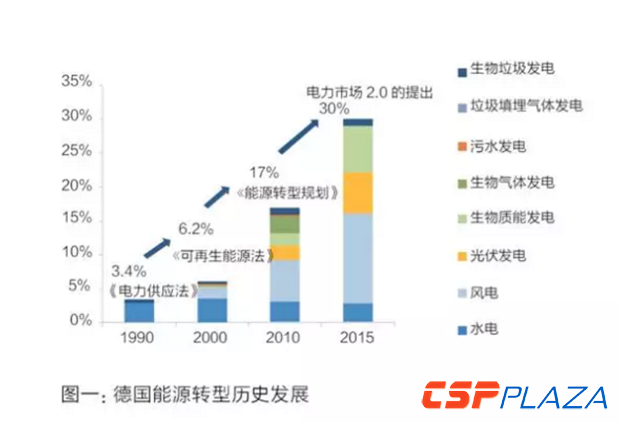

2000年《可再生能源法》頒布,德國能源轉型正式啟動,它對不同可再生能源發電的補貼費用及年限給出了明細化規定,并確立了未來可再生能源電力供給的目標。此時德國光伏度電成本高昂,約為5.5元人民幣,但高額補貼激勵光伏迅速發展。2010年聯邦經濟能源部頒布《面向2050年能源規劃綱要》明確到2050年可再生能源發電占比達80%的目標,全面推進能源轉型戰略。

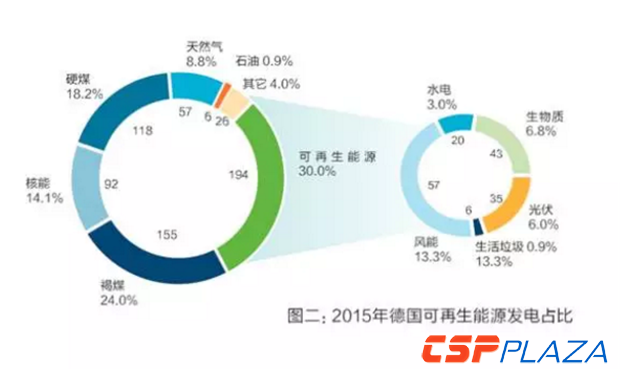

德國能源轉型成效卓著,2015年德國年發電總量達648太瓦時,可再生能源發電194太瓦時,占發電總比重的30%。其中尤以風光發電為主,分別占比13.3%與6%。

▼德國電力市場有力支撐能源轉型

德國可再生能源的迅速增長與其電力市場建設密不可分。1998年啟動的德國電力體制改革旨在放開電力市場。最顯著的變化是改變了九家大企業壟斷發輸配售的局面,實現了電力生產與輸配環節的全面拆分,配電公司也在法律上獨立。現在,德國已形成了基于現貨、期貨、遠期及平衡能源市場的較成熟的電力市場體系。改革后形成的輸配網系統運營商及多個自由電力生產商、經銷商之間通過平衡基團管理、電力交易所或場外交易進行著相互間的聯系。

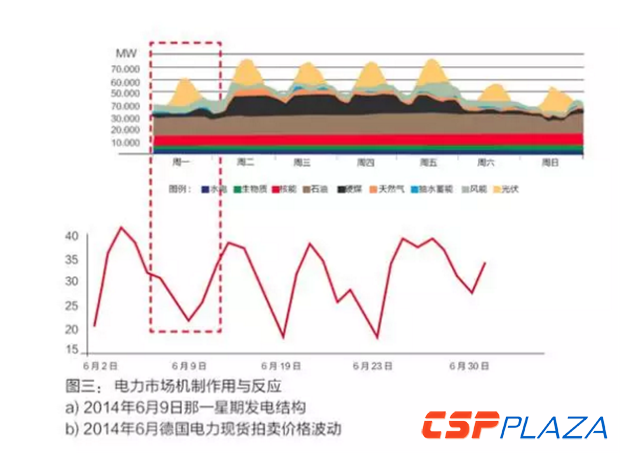

兩個案例有力證明了德國電力市場的有效性。第一個案例是2014年6月9日中午,光伏發電功率占比超過50%(圖三a)。那是一個公共假日,需求負荷低,光照良好,當天中午的光伏發電占比創了記錄。當日電力出口達到高峰,現貨拍賣價格也有所下降(圖三b),基于9日的情況,遠期市場價格也有所下降。

第二個典型案例是2015年3月20日的“日食危機”。德國的光伏裝機量達38吉瓦,超過總發電裝機容量的20%。日全食將使德國驟然失去約70%的光伏電力,日食結束時,大量光伏電力又將瞬時涌入,對電網造成巨大沖擊。為應對日全食,電網系統運營商在平衡能源市場通過拍賣分別額外購得正負平衡能源3.8吉瓦和2.75吉瓦,平衡能源儲備總共為日食前的1.5倍,同時市場參與者依據提前預測作出規模巨大的需求響應。“日食危機”安然度過,檢驗了歐洲電力系統適應波動性可再生能源的能力,也驗證了德國電力市場的成功。

總體而言,已有的“電力市場1.0”體現出市場機制下的公平競爭,資源的優化配置,有效接納了快速增長的光伏和風電。

▼剩余需求負荷對電力市場設計提出新要求

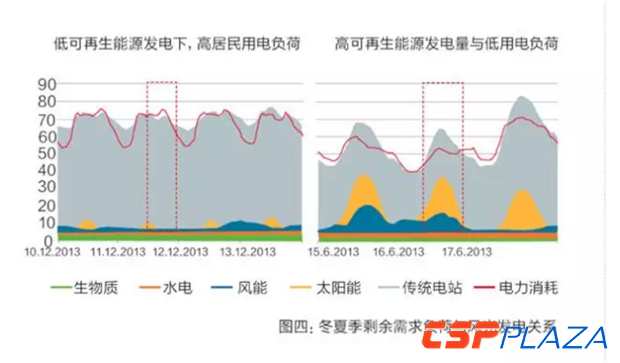

由于政策已制訂了未來可再生能源發電高比例增長的目標,而目前市場上低邊際成本的風電光伏又能優先并網發電,剩余需求負荷(residualload)于是成為影響電力市場設計的一個重要概念。它指除去風光發電外、剩余發電組合所需承擔的電力需求量。圖四分別給出了冬夏季可再生能源發電量與剩余需求負荷間的普遍關系,夏季風光發電多,需求總量較小,剩余需求負荷小;冬季反之。未來還可能出現兩種極端情況:1.最大剩余需求負荷:用電需求高,同時幾乎不產生風能和太陽能,這可能發生在一個寒冷無風的冬夜;2.最小剩余需求負荷:電力需求低,但同時產生大量風能和太陽能發電,這可能發生在有風和/或陽光明媚的周末或節假日。

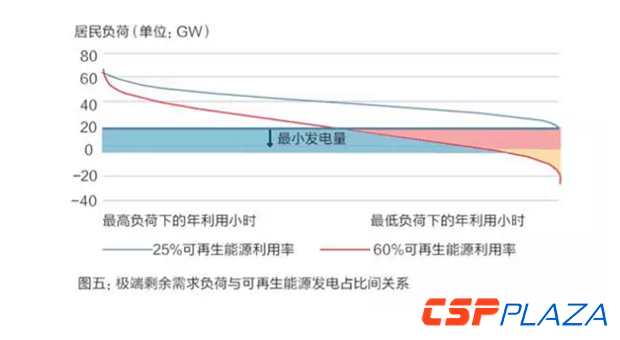

圖五給出了來自弗勞恩霍夫研究所就可再生能源發電比與極端剩余需求負荷關系的描述。圖中藍色曲線為2025年可再生能源發電占比25%的情況下的剩余負荷。圖中紅色曲線為2035年可再生能源發電占發電總量60%情況下的剩余負荷,顯然,剩余需求負荷總體不斷減少,傳統電站所需承擔的發電任務將越來越小。2035年極端最小剩余需求負荷有可能達到負25吉瓦,這意味著在某些時刻,可再生能源發電不僅會全面覆蓋用電所需還將出現大量盈余。這種情況下,僅靠出口富余電力不足以解決消納問題。未來如何更好地應對可再生能源波動,這對電力市場提出更高要求。

▼風光電比例持續提高呼喚電力市場2.0

德國能源轉型繼續推進,計劃到2025年使其電力需求的40%-45%由可再生能源發電承擔,到2035年這一比例將提高到55%-60%。針對未來綠色能源結構全面實現的情況,進階版的電力市場2.0設計被提上日程。

2015年7月德國聯邦經濟能源部頒布修訂后的《電力市場白皮書》,最終明確了德國對電力市場2.0的設立。電力市場2.0有兩項基本功能,之一是確保容量儲備充足,之二是實行電力的市場化消納。電力市場2.0引入容量儲備與平衡能源一同應對風光等可再生能源的波動,同時明確了對容量市場的摒棄,相應的《電力市場法》及《儲備容量規定》預計將于2016年春相繼出臺。

▼電力市場2.0的三大模塊

在高比例接納可再生能源的核心任務下,2.0市場的創新更多體現在三大構成模塊中,分別是1)更強的市場機制建設;2)更靈活高效的電力供給體系;3)更高的電力保障能力。

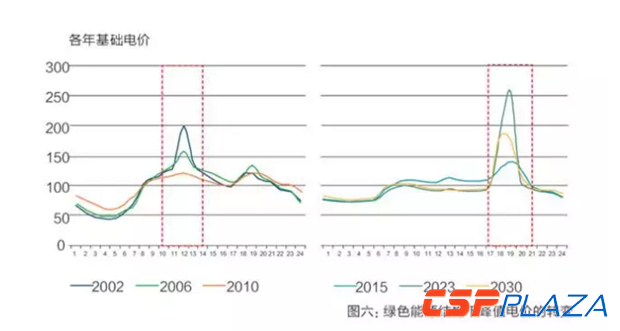

一、更強的市場機制建設。在公平競爭的背景下,價格信號繼續加強。自由的電價形成機制還由《電力市場法》的系列規定保障。如圖六所示,未來在以風光為主的可再生能源大規模接入電網時,電價的波動規律亦將改變。受聯邦經濟能源部委托,相關能源技術公司對電價與可再生能源關系作出如下模擬:圖中曲線分別反映了在大規模利用太陽能發電前(圖左2002/2006/2010年)與后(圖右2015/2023/2030年),日內每小時電價與日平均電價(baseprice)的百分比。

在傳統能源結構下,用電高峰使峰值電價總是出現在每日10:00到14:00點之間,可達日平均電價的1.2至2倍。隨著越來越多風能與太陽能的投入,傳統化石能源逐漸退出發電市場,電價波動更為頻繁劇烈。模擬結果顯示,午間時段10:00到14:00間的用電高峰恰也是未來太陽能發電高峰,隨著光伏的規模不斷擴大,中午的電力供需矛盾將明顯緩解,這一時段的峰值電價曲線趨于平緩。傍晚時分太陽能發電大幅減弱直至為零,此時生活用能趨高,而傳統化石能源發電規模已經削減,傍晚將出現全天的峰值電價。日內電價峰值將由過去的雙峰變為未來的單峰。到2030年日峰值電價最多可達平均電價的2.5倍以上,同時夜間01:00到06:00點的谷期電價也有抬升:2002和2006年的最低谷期電價僅為日平均電價的二分之一,而從2015年起這一數字將提高到0.7左右。這樣的價格信息反映了綠色能源結構對未來電力市場的影響。縱向相比圖右2023年傍晚的峰谷價與日平均電價相比分別為2.6與0.7,大約是4倍。而到2030年,峰谷價差明顯縮小,這恰是2.0市場、需求側管理、儲能等多項因素發揮作用的結果。

二、更靈活高效的電力供給體系。一個重要的舉措是德國將與周邊鄰國繼續推進歐洲電力市場一體化建設。此外,聯邦網絡管理局還將:1、使來自可再生能源和儲能的電力及靈活用戶更容易地參與平衡能源市場;2、制定更科學的目標模型以重整過網費、分攤款項及各項價格成分;3、引入需求側管理;4、針對大用戶給予特殊過網費。在交易層面,歐洲能源交易所(EEX)就靈活高效性也將作出創新:目前電力實時交易最近可截至輸電前45分鐘,現貨交易所(EPEXSPOT)計劃繼續壓縮這一時間差。

三、更高的電力保障能力。作為容量儲備的電站將不參與電力市場交易與競爭,不對自由形成的市場電價作出影響。容量儲備只有在電力交易

相關閱讀

- 德國能源大實驗 前景未可期

- 德國煤電發電量創23年來最高 原因為何?

- 德國“獨走”新能源轉型路

- 需警覺的德國可再生能源悖論

- 歐洲(德國)電力市場“負電價”

- 德國能源轉型爭議解讀

- 德國的可再生能源轉型之路

- 看德國電力市場如何突破可再生能源消納難題

- 德國政府緣何決定減緩可再生能源發展速度

- 德國棄風棄光率僅1% 如何做到可再生能源高消納?

- 從負電價看德國新能源消納的借鑒意義

- 看德國公司如何把更貴的可再生能源電力賣得風生水起

- 德國新能源戰略剎車對中國新能源產業有何借鑒意義

- 德國新能源轉型的經驗與教訓

- 京津冀面臨棄風棄光難題 德國與德州是怎么做的?

- 德國能源轉型升級到4.0階段的挑戰有哪些?

- 棄風棄光問題加劇 德國如何破解可再生能源消納難題?

- 2017春季電力市場: 機制規則不斷完善 規模結構走向縱深

- 電改持續深入 售電公司產品和服務形態發展多元化

- 電力市場交易規模向縱深發展 發電行業應保持理性

- 區域電力市場建設步履緩慢 省間利益分配成最大難題

- 推動區域電力市場急需打破省間壁壘

- 電改將推動用電成本下降 清潔能源競爭力增強

- 縱使可再生能源發電再創記錄 德國經濟仍靠燃煤驅動

- 2018年我國電力市場呈現何種特點?

- 解決三棄問題 電力市場交易被寄厚望

- 視能源轉型為使命:德國如何走向成功?

- 德國能源轉型的是與非:電價高低不是唯一標準

- 能源轉型去煤化:德國也艱難

- 人民日報:電力市場化再邁大步伐

- 進一步完善電力市場化交易機制 煤電用聯動能否突出重圍?

- 全國統一電力市場建設將提速

最新評論

0人參與

馬上參與