中國碳交易市場:小荷才露尖尖角

來源:國際石油經濟 | 0評論 | 5154查看 | 2016-06-01 10:07:03

中國作為全球最大的溫室氣體排放國,積極應對國際社會的輿論和壓力,做出了巨大的減排承諾,中央政府頒布了一系列低碳減排政策。其中,碳排放權交易試點是中國低碳減排之路最為重要的舉措。目前中國碳交易市場還處于萌芽期,市場搭建工作還未全面完成,這對低碳領域的從業機構來說既是挑戰也是機遇。隨著越來越多的非試點省份逐漸加入到全國碳市場,中國將加快推進全國碳交易市場建設,建立健全碳排放權初始分配制度。到2017年中國將形成統一的碳交易市場,全國碳交易總量將達到50億噸,是歐盟排放交易體系的2.5倍,成為全球最大的碳市場。

2015年11月30日,一年一度的氣候變化大會在巴黎開幕,巴黎氣候大會因為中國的積極參與顯得格外引人注目。國家主席習近平出席氣候變化巴黎大會開幕式,并發表題為《攜手構建合作共贏、公平合理的氣候變化治理機制》的講話。習近平主席的演講全面闡述了中國對于推進全球氣候治理的主張和意見,中國將本著務實和負責任的態度積極參與全球氣候治理和共同應對氣候變化。

為完成中國2030年減排目標(二氧化碳排放2030年左右達到峰值并爭取盡早達到峰值,單位國內生產總值二氧化碳排放比2005年下降60%~65%),中國政府正在逐步建立全國統一的碳市場。

碳市場、碳交易等概念對中國大眾來說可能是新事物,但在歐洲已經發展了十余年,歐洲在碳市場建設和運作方面的經驗最為成熟和豐富,歐盟碳交易市場是目前全球規模最大、發展最完善的碳交易市場。

歐盟碳交易市場:發展成熟

歐盟碳交易市場發展概況

歐盟排放交易體系(EuropeanUnionEmissionTradingScheme,簡稱EUETS)是歐洲碳交易市場的載體,它以總量控制的配額交易為基礎,覆蓋歐盟成員國電力、鋼鐵和水泥等行業的11000個主要能源消費和排放行業的企業,涵蓋了歐盟排放二氧化碳總量的一半,約每年20億噸左右的配額總量。所有被納入體系的排放企業都將在上一年度獲得政府發放的一定量的免費配額,并根據本年度的實際排放量與配額的比較決定購買還是出售配額,如果企業的配額大于實際排放量,則企業有多余的配額可以拿到碳交易市場去出售,反之,企業就需要從市場上購買他人的配額,或者從政府手里拍賣得到配額。歐盟碳交易市場從2004年開始啟動,其中有現貨、期貨和期權交易,企業每年的2月獲得當年的免費配額,第二年的3-4月向政府上繳上一年的配額和減排量。2013年歐盟碳交易量達20.39億噸,占全球碳定價機制覆蓋排放量的1/3。根據世界銀行公布的數據,2012年底的歐盟碳交易金額超過1500億美元,占全球總交易量的90%。

歐盟排放交易體系的構成

歐盟排放交易體系由五大制度基石構成,分別為總量控制體系、MRV體系(可測量、可報告、可核查體系)、強制履約體系、減排項目抵消機制和統一登記薄制度。

1)總量控制體系是指歐盟將其成員國總共可獲得的配額總量進行固定,并每年以一定百分比減少,通過這種方式增加企業的排放壓力并促進企業減排。

2)MRV體系是指排放主體的排放量是可測量的,隨后可以報送至政府相關部門并且被核查機構核查,該體系為碳交易提供了數據支持。

3)強制履約體系是指排放主體的履約義務是強制的,如果企業履約時的排放量超過上繳的配額,則會受到政府的一噸100歐元的罰款。

4)減排項目抵消機制是指企業除了可以用配額上繳履約外,還可以通過上繳買入的減排項目產生的減排量來履約,只要企業在履約時上繳的配額和減排量的總量大于等于年度經核證后的實際排放量,則被視為履約。中國在過去近十年中是向歐盟出口減排量的最大輸出國,中國開發的清潔發展機制項目(CleanDevelopMechanismProject,簡稱CDM項目)產生的核證減排量(CertifiedEmissionReduction,簡稱CER)是歐盟碳市場中除配額外的另一種碳交易商品。

5)統一登記簿是歐盟委員會建立的登記系統,通過該系統可以查詢歐盟各成員國排放主體每年的配額發放情況、履約情況、履約產品的種類和數量。

歐債危機使得歐盟碳價在近幾年一路下跌,目前配額價格在5歐元/噸以內浮動,核證減排量(CER)價格在0.4歐元/噸左右浮動。隨著歐盟配額拍賣推遲方案等政策的施行,可以預計碳價將有所回升。經濟逐漸復蘇也將使歐盟碳市場有一定程度的恢復。

中國碳交易市場:小荷才露尖尖角

7省市開展碳排放權交易試點工作

自哥本哈根氣候大會開始,后京都時代的減排制度安排一直是發達國家和發展中國家爭論的焦點。中國作為全球最大的溫室氣體排放國,積極應對國際社會的輿論和壓力,做出了巨大的減排承諾。為了履行承諾,中央政府頒布了一系列低碳減排政策,其中碳排放權交易試點是中國低碳減排之路最為重要的舉措。早在2011年10月國家發展改革委便下發通知,批準北京、上海、湖北、重慶、廣東、天津、深圳等7省市開展碳交易試點工作。截至2014年6月19日重慶市碳排放權交易中心正式啟動,自此中國7個碳排放權交易試點省市已全部開始實際交易。目前國內碳交易試點市場已運行一年有余,盡管各個試點省市的規則不同、市場情況不同,但都在碳交易試點上占領了先機,積累了經驗,為全國碳市場和其他省份的碳市場建設奠定了良好基礎。

對于中國而言,碳交易相比于碳稅有著明顯的制度優勢(碳減排有碳稅和碳交易兩種,碳交易優于碳稅)。首先,中國碳交易機制通過市場機制倒逼企業減排,利用的是市場的力量,而不是直接的行政命令方式;其次,中國設計的減排量抵消機制形成的市場需求,使企業在能源結構轉變、節能減排項目投入等方面有了經濟激勵。此外,最容易被人忽略的最重要的特點是,碳交易是唯一利用市場機制使節能減排工作的成本可由全社會共同分擔的制度設計。這也是歐盟在20世紀90年代經過激烈的爭論后拋棄碳稅設想而采用碳交易的重要原因。

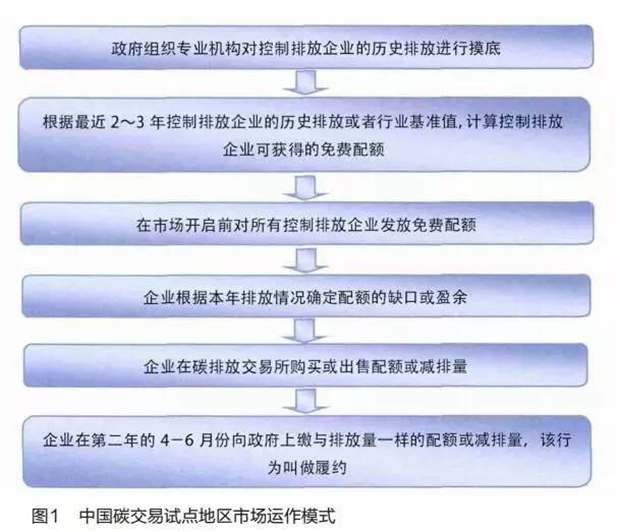

中國碳交易試點地區市場運作模式大體與歐盟相似(見圖1)。

中國碳交易試點地區交易類型及相關政策

中國在碳交易試點階段并未引入配額或減排量的期貨交易,目前在運行的7個試點碳市場都是現貨交易。試點地區的碳交易產品分為配額(7個地區的配額)和減排量(由于減排量僅限于在國內市場流通,被稱為中國核證減排量,即ChineseCertifiedEmissionReduction,簡稱CCER)兩類現貨交易。

1)配額由試點地區政府發放,分為無償發放和有償發放:無償發放就是政府直接將配額發放到控制排放企業履約賬戶內;有償發放指政府根據市場運行情況不定期對預留的配額進行拍賣,屬于碳交易的一級市場。配額的流通范圍僅限于本試點地區內,例如北京市發放的配額只能供北京控制排放企業履約,而不能流通到其他試點地區。

2)中國核證減排量(CCER)是國內自愿減排項目產生的減排量,此類項目與清潔發展機制(CDM)項目開發模式相似,項目的地理位置可以是中國境內的任何地方,產生的CCER可以在所有試點省市內流通。當然,目前不同試點地區對CCER的準入進行了限制,一定程度上影響了CCER的流動性。各試點地區CCER相關政策見表1。

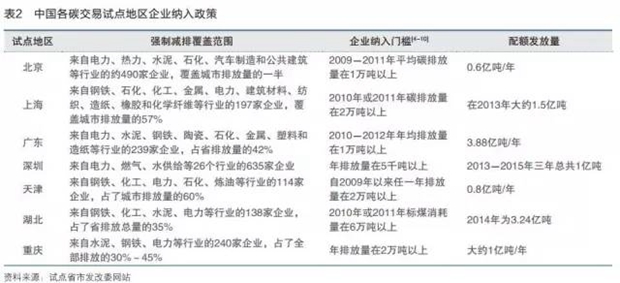

在市場容量和覆蓋企業上,各個試點地區因為經濟規模和產業結構的不同,會有不同的碳交易政策,具體情況見表2。

廣東省作為全國經濟大省,在碳交易試點市場中也名列前茅,是碳交易量最大的試點地區。深圳雖然是試點省市中的經濟發達地區,但地理范圍小,沒有大型重工業企業,第三產業居多,所以在納入門檻上設置的最嚴,入圍的企業數量最多。

此外,由于經濟發展和政府思路的不同,各試點市場的交易規則各具特點(見表3)。

相關閱讀

- 太陽能行業掘金碳交易

- 139家電企納入碳交易 或醞釀碳價電價聯動

- 我國碳交易發展面臨的法律挑戰

- 不可忽視的碳交易市場

- 千億級全國性碳交易市場加快構建

- 碳價走低威脅碳交易市場構建

- 中國全國碳交易啟動日期成疑

- 碳交易市場寥落“硬傷”在哪兒?

- 中國全國碳交易啟動日期成疑

- 我國碳排放總量控制與碳交易的若干問題

- 2017年碳交易市場全面啟動 清潔能源企業如何參與?

- 全國碳交易市場制度設計需把握六大要求

- 第三方認證在碳交易市場中作用有多大?

- 我國碳交易市場現狀及未來發展趨勢

- 歐盟碳交易市場發展情況及對我國的啟示

- 解析中國碳交易市場建設的現狀與存在問題

- 碳交易試點問題頻現 體系機制需抓緊完善

- 建立全國碳交易體系仍需完善機制

- 借力G20 我國碳交易市場將全面啟動

- 全國碳交易市場攻堅 還需他山之石

- 碳交易市場進入倒計時 三路徑并舉共繪千億藍圖

- 碳交易三問 確保市場愉快交易

- 建立全國碳交易市場 促進節能低碳技術創新

- 建立碳交易市場調整電力結構 關鍵在提高非化石能源發電量

- 市場機制在碳排放權價格形成中起基礎性作用

- 2017年全國統一碳市場將啟動

- 碳市場配額分配將以基準線法為主 千億元碳市場空間可期

- 電力行業要做好碳交易示范 碳市場應與電力市場相協調

- 全球大部分經濟體已實施碳定價 我國碳交易進入發展快車道

- 碳市場啟動在即 碳交易將如何影響我們的生活?

- 兩會委員:我國應加快推進全國碳市場信息公開

- 電力行業在全國統一碳市場中探索電碳融合發展

- 全國碳排放交易市場條件具備 碳配額分配方面應適度從緊

- 全國碳交易市場初具雛形 初期規模將超50億噸

- 中國國家碳市場將取代歐盟成全球最大碳市場

- 如何規避碳交易市場面臨的風險?

- 碳交易的發展需加強頂層設計 打破行政區域限制

- 中國有望成為全球最大碳交易市場

- 碳稅與碳交易協調配合的國際新進展

最新評論

0人參與

馬上參與